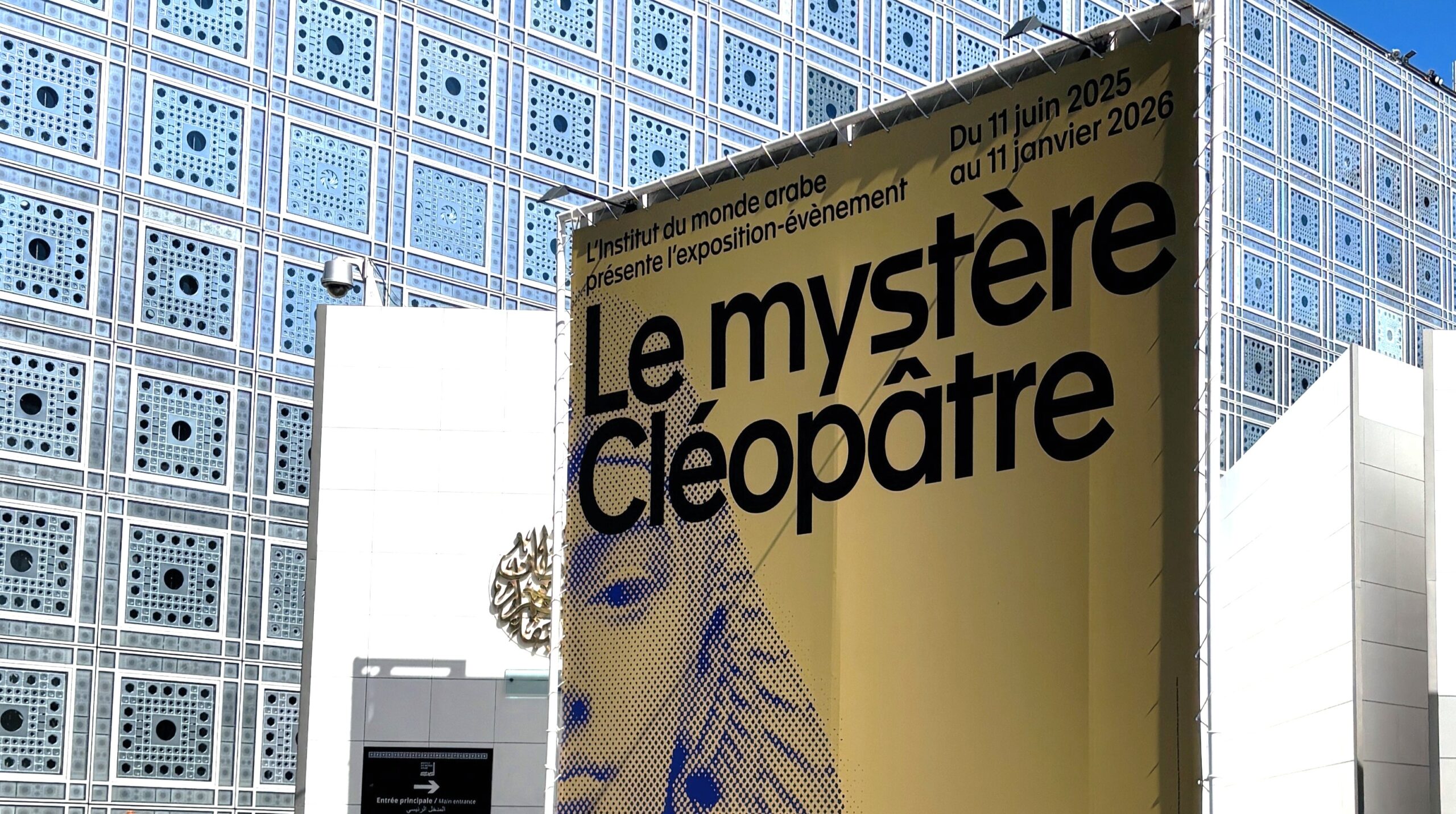

À l’Institut du Monde Arabe, une exposition interroge les mythes et les représentations qui entourent la dernière reine d’Égypte.

Qui était vraiment Cléopâtre ? Stratège politique hors pair, souveraine cultivée, ou simple héroïne tragique écrasée par Rome ?

Et surtout : quelle fut son apparence, son identité culturelle, sa couleur de peau ?

Ces interrogations traversent Le mystère Cléopâtre, exposition événement présentée à l’Institut du Monde Arabe du 11 juin 2025 au 11 janvier 2026.

Une reine insaisissable

Cléopâtre VII, dernière descendante de la dynastie grecque des Ptolémées, a régné sur l’Égypte au Ier siècle av. J.-C. Les sources antiques sont rares et souvent biaisées, rédigées par ses adversaires politiques, romains pour la plupart. C’est donc à la fois une figure charismatique er paradoxale : très présente dans l’imaginaire collectif, mais quasi invisible

dans la documentation historique, elle véhicule nombre de mystères qui aurait pu d’accorder le titre au pluriel, Les mystères Cléopâtre. La force narrative de l’exposition y puise une scénographie dynamique et joyeuse s’appuyant sur de nombreux objets produits dans le cadre des films, pièces de théâtre et autres spectacles de drag queens qui lui sont consacrés. Elle met en tension le peu que l’on sait de la reine et l’immensité de ce que les siècles ont projeté sur elle.

Était-elle noire ?

Parmi les questions les plus brûlantes, celle de l’identité ethnique de Cléopâtre occupe une place centrale. Descendante des Lagides, dynastie d’origine macédonienne, Cléopâtre appartenait à une lignée hellénistique. La province romaine de Macédoine est située au nord de la Grèce actuelle. Ce qui laisse son ascendance incertaine est liée aux mariages entre Ptolémées et des aristocrates égyptiens. Le débat a resurgi récemment avec la série Netflix Queen Cleopatra (2023), qui représentait la reine avec des traits africains, provoquant une

controverse mondiale. L’exposition ne tranche pas, mais elle invite à réfléchir sur la manière dont nos sociétés contemporaines projettent leurs luttes identitaires sur une figure antique :

l’égyptianité comme symbole panafricaniste, la féminité comme revendication féministe, la souveraineté comme résistance coloniale.

Les anachronismes de la pop culture

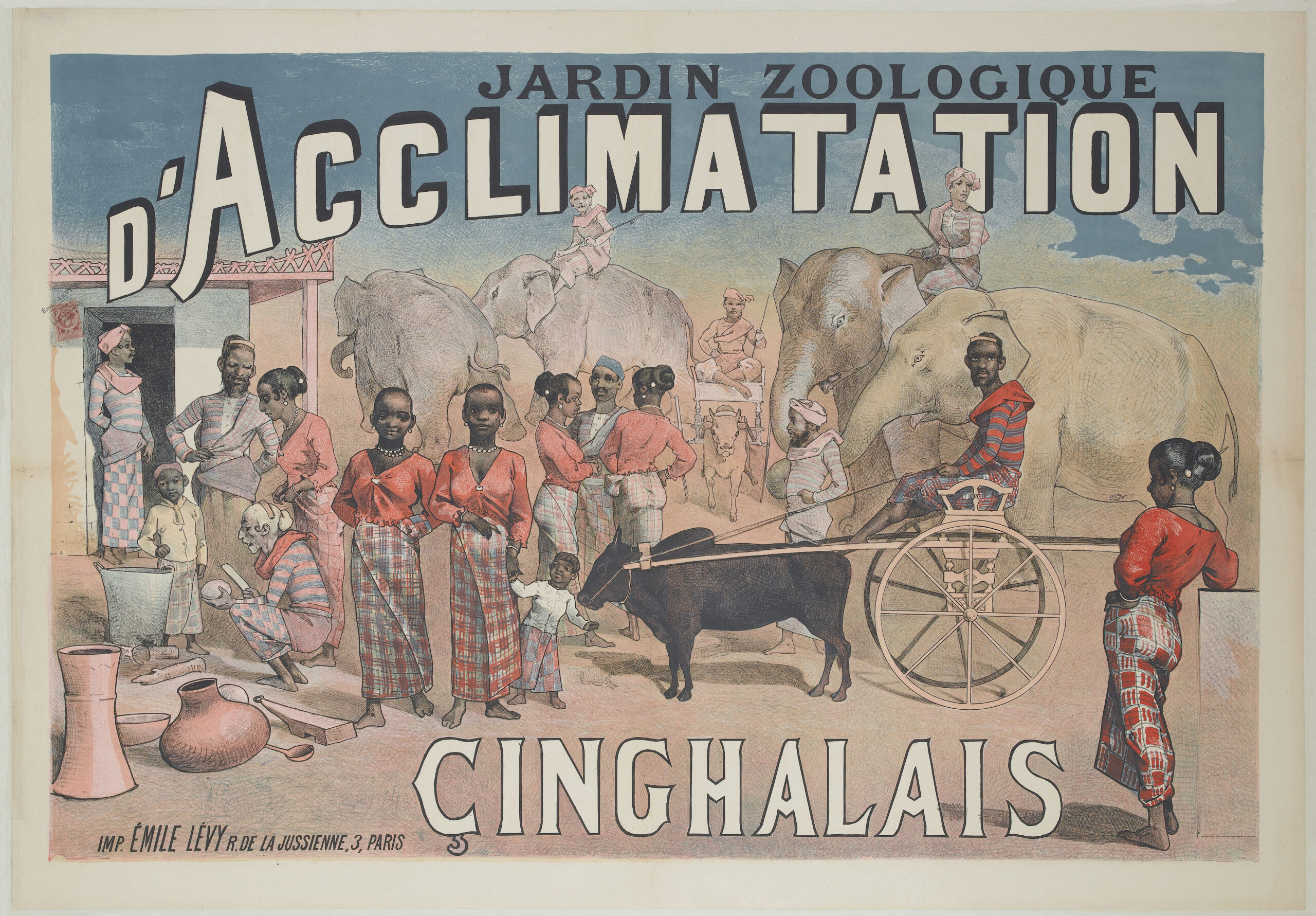

Si l’histoire laisse Cléopâtre dans l’ombre, l’art, lui, ne cesse de la réinventer. L’exposition aligne fresques, toiles romantiques et affiches de cinéma pour mieux démonter les images

anachroniques qui façonnent encore nos représentations. De la séductrice fatale de Shakespeare ou Mankiewic, incarnée par Elizabeth Taylor en 1963 à la reine suicidaire

peintes par les peintres académiques et orientalistes du XIXe siècle (Cabanel, Rixens) qui la représentent avec le mythique serpent, les figurations donnent le vertige…

Pas de chronologie, mais un kaléidoscope de réinterprétations où Cléopâtre apparaît tour à tour souveraine, martyre, amante, héroïne politique ou pop star. Les toiles s’enchainent,

vénusté, grâce et fascination d’un geste ultime considéré comme noble parce qu’il s’inscrit dans une logique de maîtrise de soi, de courage et de préservation de l’honneur politique et

personnel, conformément aux valeurs de l’Antiquité.

Reprise par la mode, la publicité ou les jeux vidéo, l’icône glamour permet de renouer avec une dimension moins dramatique et plus proche des valeurs d’indépendance et

d’émancipation d’une femme qui a choisi son destin, façonné celui de toute une région, fasciné les hommes et inspirée de nombreuses femmes et constitue une fabrique inépuisable

de mythes.