La 1ère édition du festival Bruits Roses, s’est tenue à Marseille ce week-end, du 10 au 12 octobre 2025. L’évènement a attiré un large public tout au long de ses trois jours, confirmant l’attrait des récits situés et portés par des podcateur.seuses, finement sélectionnés par l’équipe de Sonorama, sous la direction de Justine Perez.

L’association Sonorama a associé différents partenaires marseillais dont le Musée d’Histoire de Marseille, le Mucem, et radio Grenouille. L’opportunité de découvrir des intervenants mais également leurs créations dans les espaces d’écoute, au casque ou installés dans un transat.

A l’écoute des sociétés civiles

L’événement révèle l’engouement pour un format sensible qui met à l’honneur les récits authentiques, intimes et engagés, portés par des voix souvent absentes des médias mainstream. La capacité du podcast à révéler les paroles minoritaires, à explorer des sujets tabous, et à mettre en dialogue les langues, les mémoires ou les situations géopolitiques participe de son succès. recréant un espace d’invention collective et d’expérimentation, là, où l’oralité, la narration et l’écoute active jouent un rôle central dans l’émergence de nouveaux récits et dans la participation citoyenne.

Les formats d’écoute proposés ont fait preuve d’une grande créativité, alternant siestes sonores, balades en mer, plateaux radios et cinémas pour les oreilles.

Des table rondes en- résonance

Qui parle ? Comment être audible et dans quelle langue ?

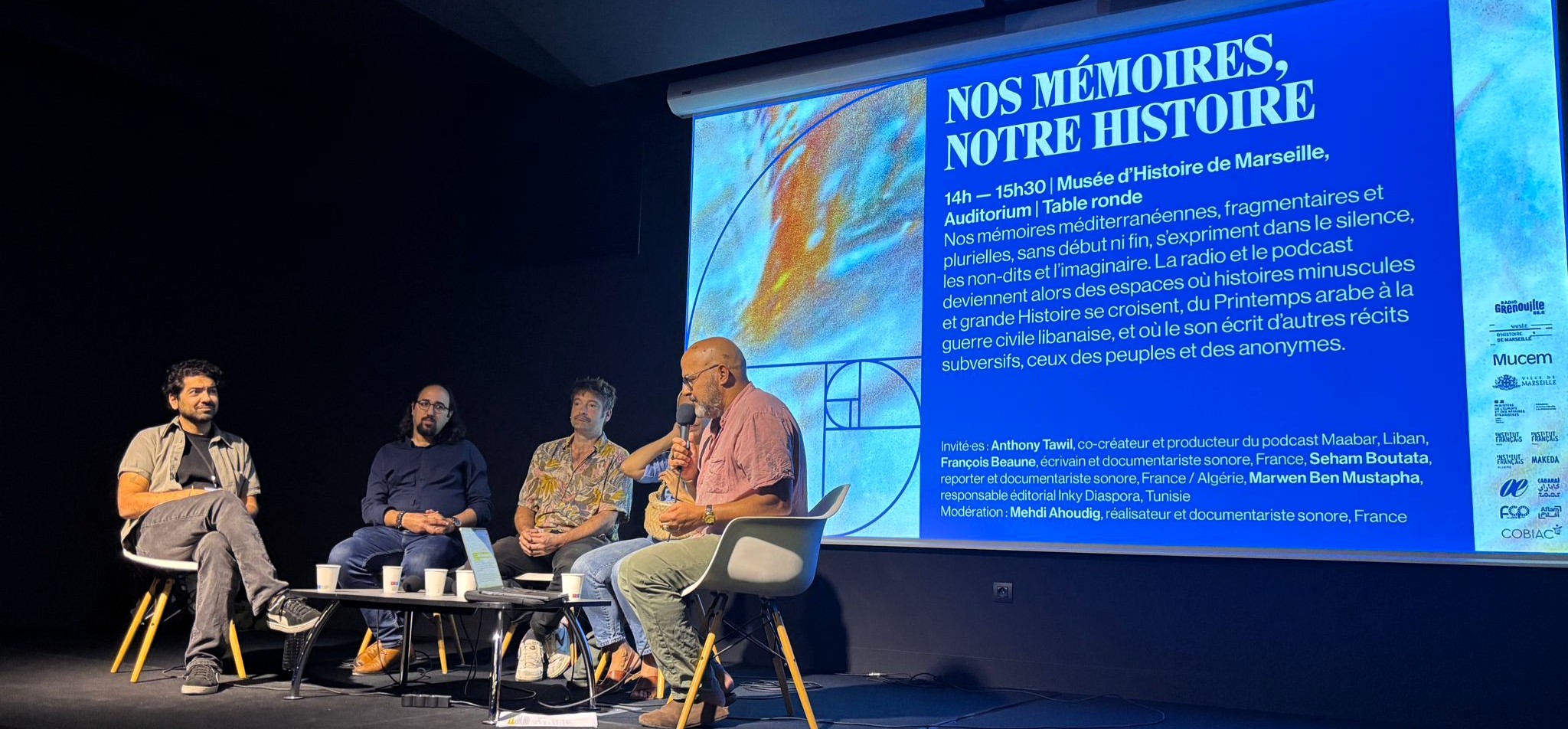

La table ronde « Oralités et langues en Méditerranée » a réuni documentaristes, artistes et journalistes d’Algérie, du Maroc, du Liban, et de France, pour échanger sur la diversité linguistique et la transmission orale entre les générations. L’occasion de découvrir les créations sonores des intervenants et un extrait du documentaire Mauvaise langue de Nabil Wakim, journaliste au Monde at animateur du podcast Chaleur humaine.

Les langues en exil, notamment l’arabe et ses diverses darijas présentes en France, souvent maltraitées face à l’injonction d’assimilation peuvent disparaitre en une seule génération. Les langues, patrimoine vivant demeurent un instrument de pouvoir qui révèlent les relations de domination. De l’arabe fossâa vers l’arabe dialectal, de l’arabe dialectal vers l’amazigh et du français vers l’arabe.

Les tables rondes animées par des professionnel.les de créations sonores ont fait la part belle aux thématiques centrales, telles que « Nos mémoires, notre histoire » et « Faire entendre les paroles confisquées ». A l’instar des chaines, telles que Inkyfada, animé par Marwen Ben Mustapha (Tunisie) ou de Maabar d’Anthony Tawil (Liban), la vitalité du format traduit également une évolution générationnelle des modes d’accès à l’information et à la création.

L’occasion de découvrir des approches et contextes de création multiples donnant à entendre une polyphonie de situations. Des printemps arabes au génocide à Gaza, de la défense des langues et cultures autochtones (amazighité) à l’enquête autour de la Vénus d’Alger menée par Seham Boutatta, les créations illustrent l’articulation entre témoignage intime parfois anonymé et source d’histoire collective.

Faire entendre les paroles confisquées

La table ronde éponyme a constitué un autre temps fort. Artistes, documentaristes et militants témoigne du micro comme outil de résistance, permettant de recueillir et diffuser des voix trop souvent absentes ou marginalisées dans l’espace public. On y a entendu des extraits de créations audio engagées, célébrant la vitalité d’une jeunesse méditerranéenne qui s’empare du son pour revendiquer ses droits, sa dignité, son histoire.

Face au contexte terrible de guerre, déplacements et frappes incessantes par Israël sur la population palestinienne, Mahmoud Abulghalwa a décidé de documenter les conditions de vie à Gaza. Son projet initial portait sur l’amour, mais comment poursuivre dans de telles conditions ? la fermeture de la bande de Gaza aux journalistes, devenus la cible de Tsahal a changé la donne et certaines conditions transforment le documentariste sonore en archiviste. Ainsi, aux difficultés à quitter les zones de bombardements, s’ajoute la criminalisation de la parole et la traque sur les réseaux sociaux du moindre témoignage.

Une cartographie sensible des voix

Au fil de ses trois jours, Bruits Roses a affirmé que le son, porteur de mémoires et de résistances, tisse des solidarités et invente de nouveaux récits pour habiter la Méditerranée.

Le festival clôt sa 1ère édition sur la promesse de revenir et l’ambition de porter l’écho des peuples méditerranéens jusqu’à nous.