Nabil Wakim est journaliste au « Monde », spécialiste des questions climatiques, animateur du podcast et de la newsletter « Chaleur humaine ».

Alors qu’en France, le parler populaire a depuis toujours puisé largement dans des mots d’origine arabe, l’arabe reste peu valorisée, voire marginalisée. Pis encore, les locuteurs eux-mêmes, s’en détourneraient. C’est de ce constat que le documentaire «Mauvaise langue » démarre pour explorer le rapport qu’entretiennent ceux qui héritent de l’arabe, en France.

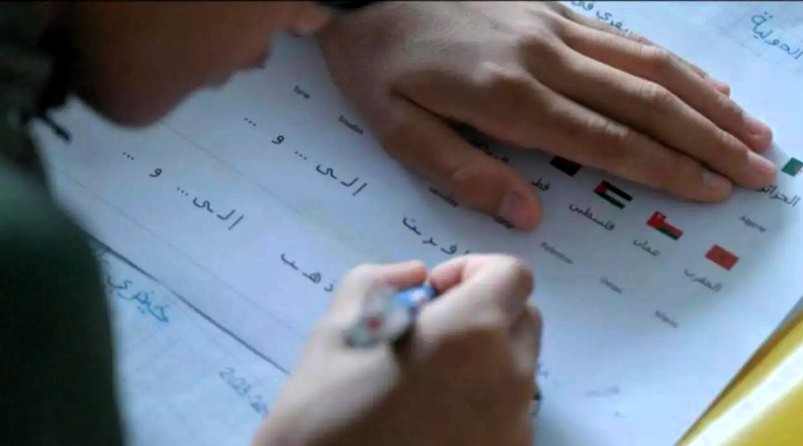

Si de nombreux témoins expriment le sentiment de honte, de rejet ou de stigmatisation rencontrés dans leur parcours scolaire ou professionnel, le film, adapté du livre « « L’Arabe pour tous » dévoile également le rapport complexe entretenue par les institutions avec la langue arabe dans une France marquée par la double contrainte de l’héritage colonial et de l’injonction au monolinguisme.

En 1977, Lionel Stoléru, secrétaire d’État chargé de la condition des travailleurs immigrés est surtout connu pour avoir instauré une « aide au retour » financière, surnommée le « million Stoléru », visant à encourager les immigrés à retourner dans leur pays d’origine. Le développement des ELCO, enseignement de la langue et de la culture d’origine, institué en France dans les années 1970, a pour objectif de permettre aux enfants des familles immigrées d’apprendre la langue d’origine au sein de l’école publique. Le dispositif qui participe à maintenir la réalité de l’option du retour, concernera, à peine 100 000 étrangers, principalement des Espagnols, Portugais et Maghrébins.

Les chiffres sont pourtant clairs : l’arabe est aujourd’hui parmi les langues les plus parlées au monde avec près de 345 millions de locuteurs natifs. En France, on estime à 4 millions de locuteurs, en particulier dans les populations immigrées ou descendants d’immigrés du Maghreb et du Moyen-Orient.

Force est de constater qu’à l’Education Nationale, la place de la langue arabe reste très marginale : à la rentrée 2020, quelques milliers d’élèves apprenaient l’arabe dans les établissements publics. En donnant la parole aux enseignantes comme Zeineb Zaza ou Assia Zegaoula, le film témoigne des difficultés comme de l’enjeu de partager les passerelles culturelles et linguistiques.

Souvent marginalisées par l’assignation à une langue communautaire davantage que professionnelle, le film n’aborde pas d’autres questions telles que le syncrétisme linguistique, l’acculturation entre arabe, darija, amazigh, français, parler populaire ni l’impact dans la transmission entre une langue maternelle parlée au sein d’un couple mixte ou non mixte…

Les pratiques artistiques sont, sans aucun doute, l’illustration la plus démonstrative de la vitalité de cette langue. Les expériences de Wary Nichen, humouriste, de Rachid Sguini, bédéïste illustrent combien elle refuse d’être silenciée et ressurgit dans l’espace créatif français. Alors si tu la parles même chouia, maaliche maaliche…