Le terme « décolonial » fait irruption dans les musées, la recherche et l’espace public, mais demeure souvent perçu comme une abstraction clivante. Réduit à des polémiques sur des statues déboulonnées ou des rues rebaptisées, il est caricaturé en posture idéologique, soupçonné de repentance. Pourtant, il renvoie à une aspiration profonde : nommer et penser l’héritage colonial, longtemps laissé dans l’angle mort de la mémoire nationale.

En France, beaucoup découvrent brutalement la colonisation, faute d’enseignement structuré, et choisissent d’en extirper l’occultation. Or, le colonial n’a pas seulement été une domination militaire et politique : il fut un système global, mêlant exploitation économique, extractivisme, capitalisme de prédation et racisme structurel. À défaut d’excuses officielles, n’est-il pas légitime d’en reconnaître les fondements et les héritages ?

Des savoirs situés

Issu des travaux du collectif latino-américain Modernité/Colonialité, le « décolonial » met en évidence la capacité des mouvements sociaux à produire des savoirs sur la société, en dehors des cadres imposés par les héritages coloniaux, patriarcaux ou raciaux. En France, cette perspective peine à s’imposer dans les sciences sociales, en raison du poids d’un universalisme républicain censé neutraliser les discriminations.

Mais comme l’a montré Pierre Nora, la mémoire nationale, conçue comme ciment collectif, tend à effacer ou subordonner les mémoires minoritaires : coloniales, ouvrières, régionales. Le décolonial se situe précisément à la croisée de ces fractures mémorielles.

La persistance de la colonialité

La colonialité perdure de manière diffuse, dans nos institutions comme dans nos représentations. Elle s’incarne dans le racisme systémique, dans la violence matérielle et symbolique, parfois policière, qui frappe les populations racisées.

Frantz Fanon, dans Les Damnés de la Terre, décrivait la colonisation comme une structure intrinsèquement violente, inscrite dans l’espace, le droit et les corps. Achille Mbembe a prolongé cette lecture en montrant combien cette violence persiste sous des formes sécuritaires, économiques et raciales. Autrement dit, la colonialité n’est pas un vestige : elle s’exprime aujourd’hui dans les relations sociales, la gestion des territoires et les récits médiatiques.

Des quartiers populaires aux politiques d’intégration

Les sociologues Abdelmalek Sayad et Pierre Bourdieu ont mis en lumière une logique durable : les immigrés des anciennes colonies furent pensés comme une main-d’œuvre provisoire, non comme des citoyens. Cette assignation traverse les générations et marque encore les quartiers populaires : relégation territoriale, contrôles sécuritaires, stigmatisation raciale et culturelle.

L’espace urbain devient un instrument de discrimination, où les inégalités sociales se naturalisent. Entre invisibilisation, politiques d’« intégration » et dispositifs de contrôle, la gestion de l’altérité reste prisonnière de l’héritage colonial.

Les diasporas comme acteurs politiques

La diaspora n’est pas une donnée figée : c’est une catégorie politique en mouvement, créant des ponts entre « ici » et « là-bas ». Elle se nourrit d’une « conscience diasporique » faite de pratiques sociales, culturelles et militantes transnationales.

Cette conscience minoritaire explique le poids croissant des diasporas dans les mobilisations citoyennes. Ainsi, les solidarités face aux guerres actuelles s’inscrivent dans une mémoire politique de l’anticolonial. L’occupation israélienne, héritière de logiques coloniales modernes, nourrit des mobilisations transnationales où s’expriment aussi bien des solidarités européennes que des engagements juifs en faveur de la libération palestinienne.

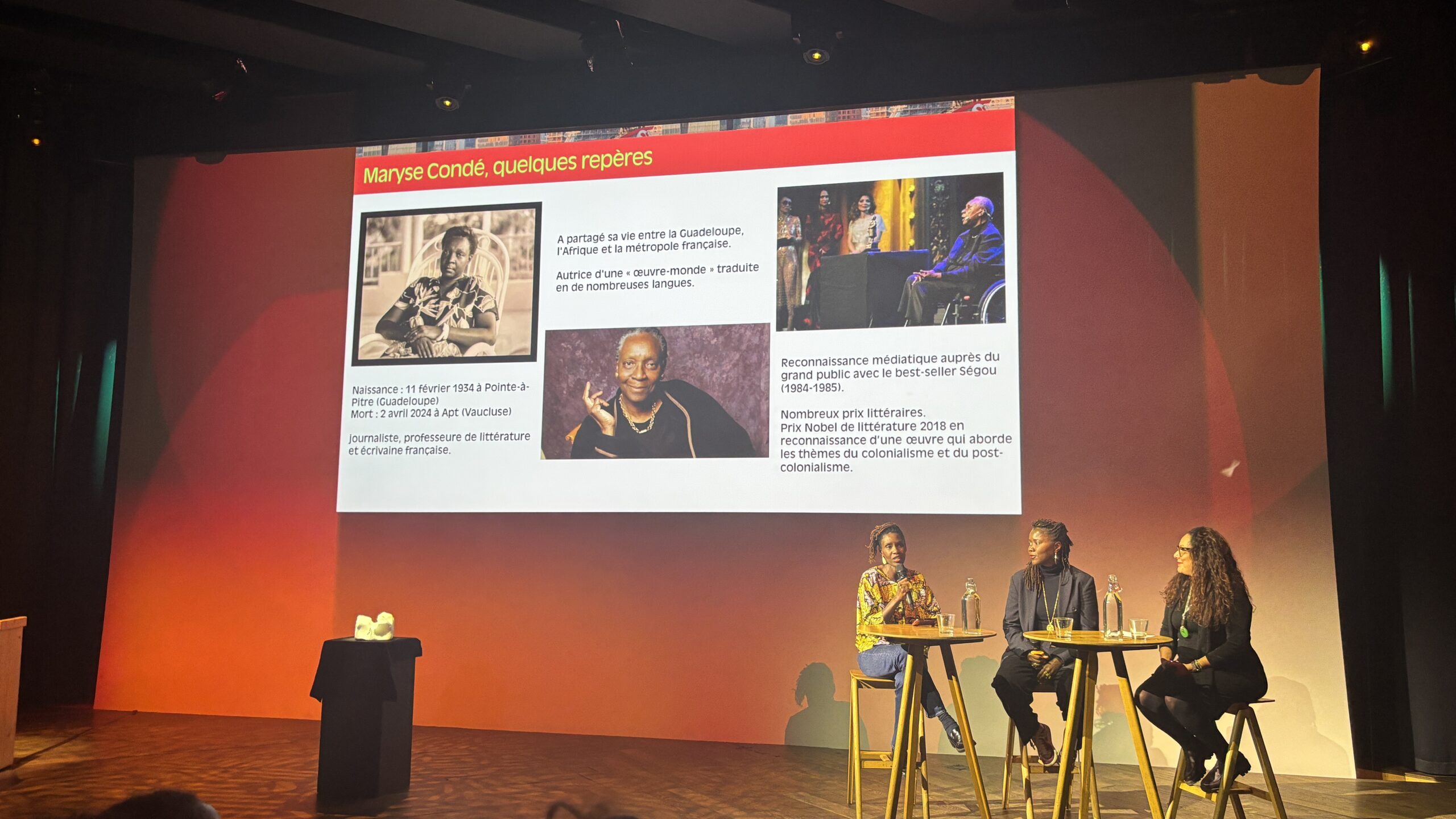

Décoloniser les arts et les imaginaires

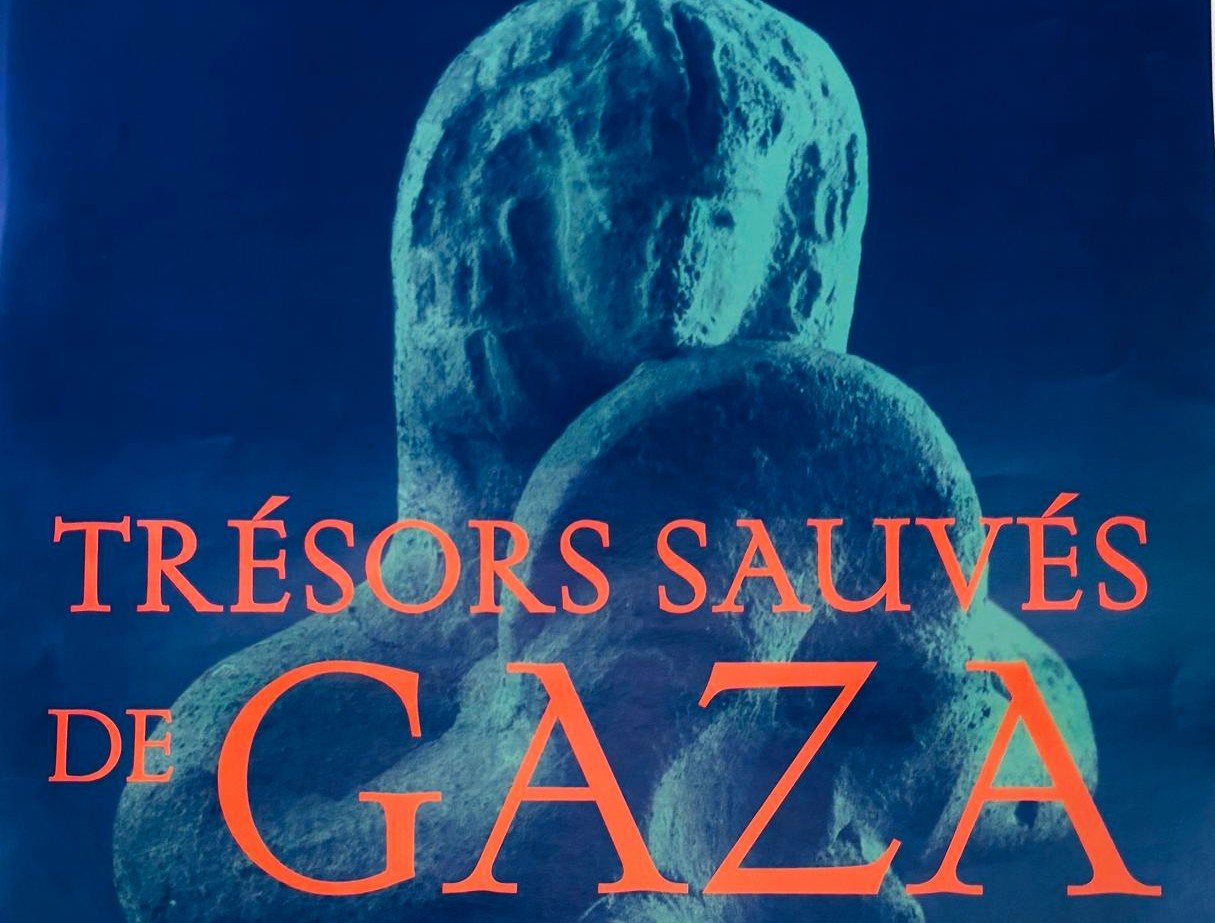

Depuis la création, en 2015, du collectif Décoloniser les arts autour de Françoise Vergès, le mot d’ordre a dépassé le seul enjeu de la place des artistes racisés dans les institutions. Il interroge aussi les programmations culturelles, la restitution des œuvres et restes humains spoliés, la représentation des identités minoritaires.

L’ethnographie de spectacle ou les « villages Bamboula » appartiennent désormais à un passé dénoncé. L’objectivation raciste qui les sous-tendait n’est plus tolérée dans des sociétés traversées par des identités multiples.

Médias, contre-récits et résistances

Le débat décolonial s’incarne aussi dans les médias. Portails académiques comme Marsimperium.org, mais aussi chaînes YouTube ou comptes Instagram, jouent un rôle central dans la circulation mondiale des récits. Des collectifs tels qu’Histoires Crépues, Décolonisons-nous ou Diaspolemic proposent des contre-récits face aux infox et aux tentatives de museler l’histoire coloniale. Soutenus par des médias transnationaux comme AJ+, Brut ou Blast, ces passeurs contribuent à sortir du prisme national dans lequel les médias traditionnels se sont longtemps enfermés.

Une bataille culturelle

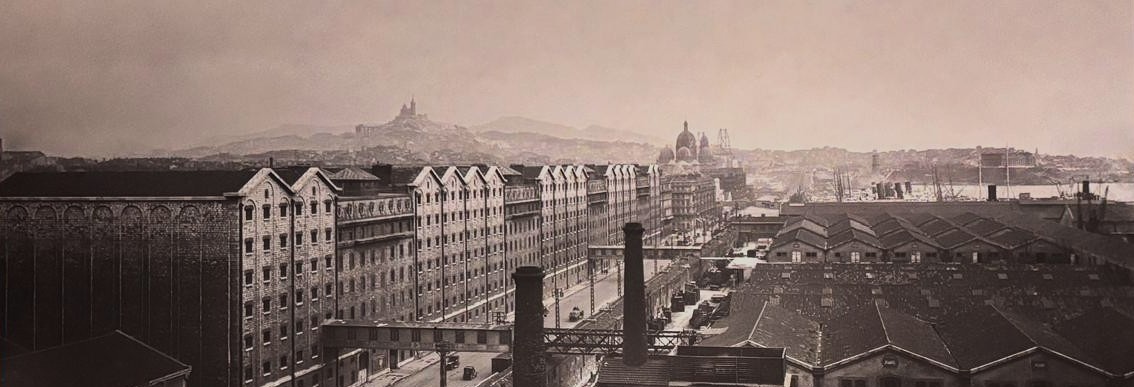

Dans un contexte où la vie associative se fragilise et où les politiques antidiscriminations reculent, le décolonial apparaît comme une démarche essentielle pour déconstruire les stéréotypes hérités de l’imaginaire colonial. À Marseille, artistes, chercheurs et militants en font un terrain d’expérimentation culturelle et politique.

Le décolonial n’est pas une idéologie close, mais un processus : il interroge les mémoires, les rapports sociaux, les pratiques culturelles, pour proposer un socle émancipateur au vivre-ensemble. Face à la montée de l’extrême droite, il constitue plus que jamais une bataille culturelle décisive.