Par Mathilde MOUGIN

Fanny Robles est maîtresse de conférences en cultures des mondes anglophones à Aix-Marseille Université, où elle enseigne la langue, la culture et la littérature anglaises.

Vos recherches à l’origine ont principalement porté sur les spectacles ethnographiques dans l’empire colonial britannique. Y en avait-il également en France ?

Je me suis en effet intéressée dans le cadre de ma thèse de doctorat aux spectacles ethnologiques (ou ethnographiques) à l’époque de l’empire colonial britannique du XIXe siècle. Ces spectacles, qui avaient lieu dans des théâtres ou à l’extérieur, consistaient à mettre en scène des populations africaines dans des situations stéréotypées notamment inspirées de récits de voyage.

Et à Marseille ?

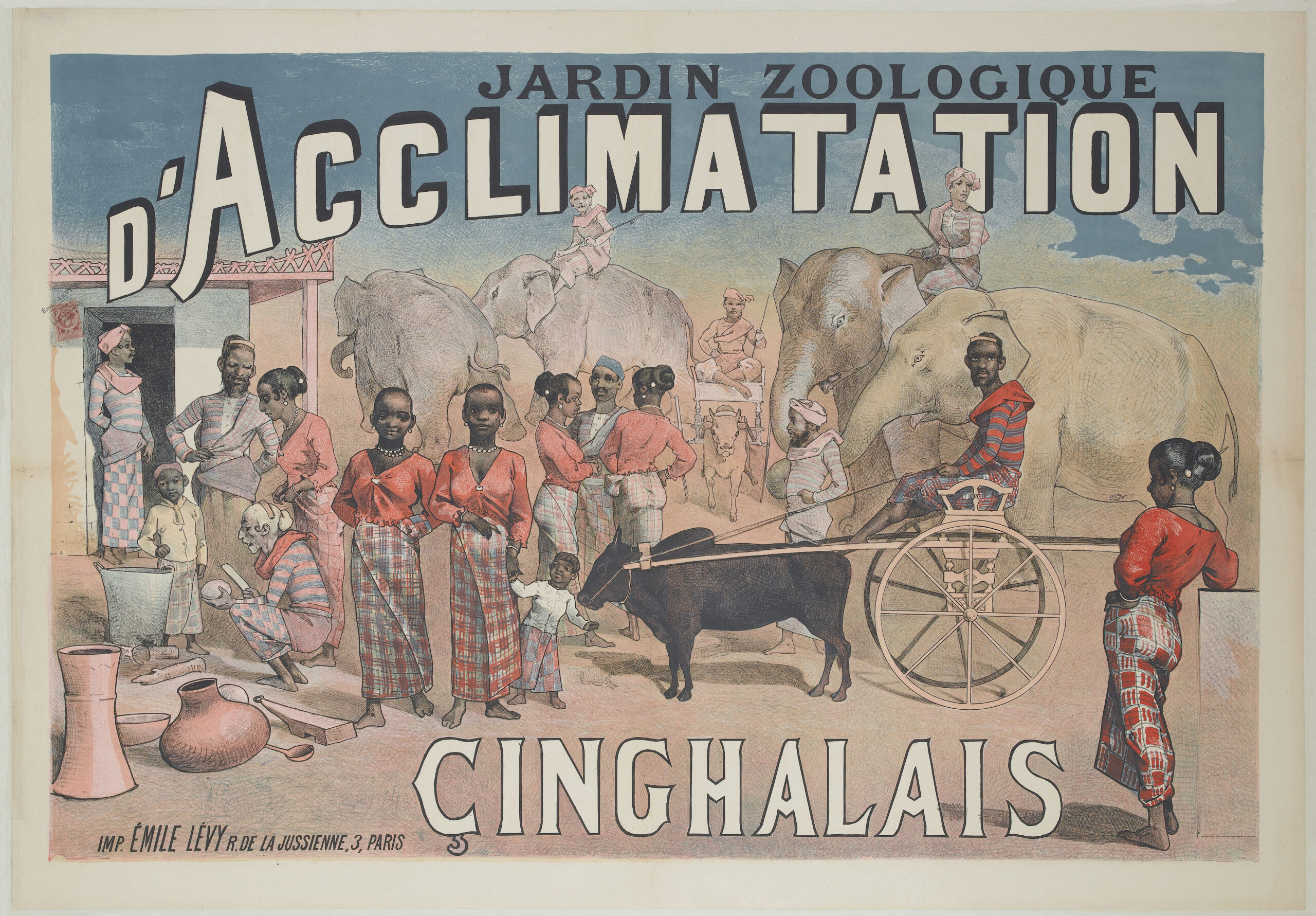

C’est en arrivant à Marseille en 2016 que je me suis intéressée à l’histoire locale de la ville. J’ai émis l’hypothèse de recherche selon laquelle Marseille était une étape par laquelle passaient les personnes exposées au Jardin d’acclimatation de Paris ou au Bois de Boulogne. Mon intuition s’est avérée juste car il y avait effectivement des spectacles avec des Nubiens, des Cinghalais, de Somali, des Accréeens, etc.

Quelles sources avez-vous exploitées ?

Les archives municipales et départementales, notamment les courriers de la direction du jardin zoologique de Marseille, des coupures de presse sur RetroNews et surtout les carnets de Joseph-François Laugier (1828-1901), chargé des monnaies à la mairie, qui dessinait chaque dimanche des scènes de spectacles.

Y avait-il une différence avec l’Angleterre ?

Peu. Les empires étaient interconnectés. La troupe des Accréens, par exemple, venait de la colonie britannique de la Côte-de-l’Or (actuel Ghana) et s’est produite aussi bien en Angleterre qu’à Marseille. L’enjeu était de susciter l’exotisme : un récit raconte qu’ils voyageaient vêtus en gentlemen, mais en Europe on les présentait différemment pour créer l’illusion de l’inédit.

On montrait aussi des Amérindiens ?

Oui, avec la troupe de Buffalo Bill et ses Indiens, qui fit escale à Marseille lors de ses tournées européennes. Les carnets de Laugier évoquent aussi des représentations d’« anthropophages ».

Vous évitez d’illustrer vos recherches avec des affiches d’époque. Pourquoi ?

Reproduire ces images, c’est prolonger le geste d’exposition. Le cas de Sarah Baartman, la « Vénus hottentote », est emblématique : elle refusait d’être montrée nue mais a fait l’objet d’innombrables représentations.

Les femmes étaient-elles traitées différemment ?

Oui. On pouvait payer pour voir sous la tente du forain des parties du corps féminins interdites ailleurs. Cette fascination exotique traverse encore nos sociétés « postcoloniales » : la pornographie fétichise les femmes racisées, et la prostitution de Nigériennes à Marseille en est une triste actualité.

Quelles institutions culturelles vous paraissent exemplaires en matière de mémoire coloniale ?

L’exposition Artist and Empire : Facing Britain’s Imperial Past présenté à la Tate Britain (2016) a contextualisé l’art colonial britannique. Le Hunterian Museum de Glasgow propose Curating Discomfort, qui attire l’attention sur les détails occultés des œuvres. Plus récemment, j’ai été frappée par la salle « Féminisme décolonial » de l’exposition sur les tatouages à la Vieille Charité. Il faudrait que ces démarches s’imposent dans les grands musées nationaux comme le Mucem.

Comment abordez-vous ce passé dans vos cours ?

Dans mes cours de civilisation, je parle de l’empire britannique en lien avec l’histoire coloniale française, des escaliers Saint-Charles par exemple. Dans mes cours spécialisés, je compare spectacles coloniaux et téléréalité britannique, qui entretient une curiosité pour les personnes considérées comme « différentes ». Le western et la science-fiction rejouent aussi des logiques coloniales : l’étranger y devient l’ennemi ou l’extra-terrestre.

Marseille garde-t-elle la trace de ce passé ?

Oui, partout : la Plaine, la faculté d’économie où s’élevait le Palais de Cristal, le Cours du Chapitre (actuel Joseph-Thierry) où les Accréens ont été montrés… Quand nous buvons un café aux Réformés, nous sommes au cœur des lieux mêmes où ces spectacles se tenaient.

Il y a un passé colonial tout autour de nous, même si on ne le voit pas.

@AFF2478 Jardin zoologique d’acclimatation Les cinghalais