Par Gaëlle CLOAREC

Vendre des images coloniales est légal. Au moins faut-il les doter d’un appareil critique

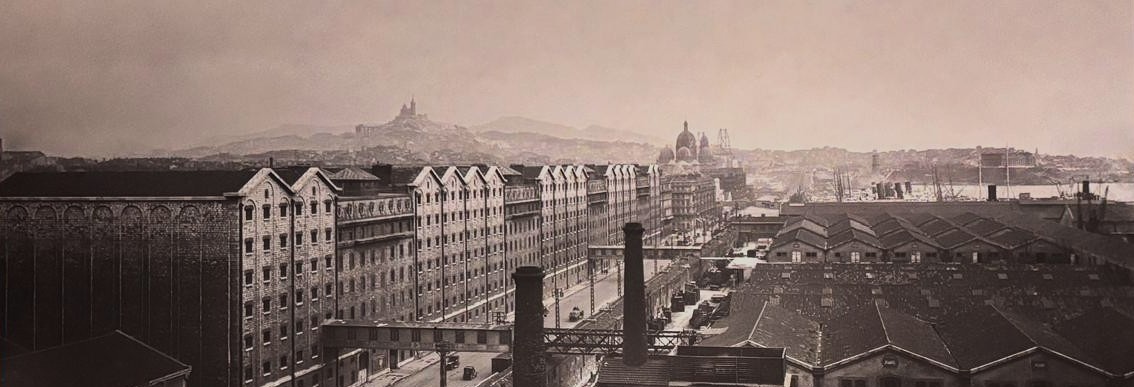

Sur le site de ventes aux enchères Gros & Delettrez, il suffit de taper, par exemple, le nom du photographe français Marcelin Flandrin (1889-1957) pour tomber sur des images de jeunes marocaines torse nu, prises dans les années 1930. Pour quelques centaines d’euros, n’importe qui peut les acquérir. Ailleurs, on trouve encore des cartes postales d’avant-guerre, misant sur l’exotisme pour émoustiller à peu de frais. Elles sont mises en ligne sans aucun appareillage critique sur l’imaginaire colonial, violemment misogyne, qu’elles véhiculent. Des décennies après les décolonisations, il continue ainsi d’agir dans les représentations. Aucun problème, dit le capitalisme, puisqu’il y a un marché pour ça ! De même que pour les images non sexualisées, mais parfois volées, le plus souvent mises en scène dans telle ou telle ethnie par des voyageurs occidentaux en quête de pittoresque.

Que dit le cadre juridique ?

En France, le droit à l’image est considéré comme un attribut de la personnalité, s’éteignant au décès, non transmissible aux héritiers. « Le droit d’auteur s’applique, jusqu’à 70 ans après sa mort, pour la personne qui a photographié… mais pas celles qui sont photographiées », explique Marion Bertin, chercheuse en histoire et anthropologie du patrimoine, qui travaille sur la déconstruction du colonialisme dans le champ culturel. « Cela apparaît d’autant plus choquant que ces images soient encore commercialisées. Elles ont été prises avant le tourisme de masse, certes, mais avaient déjà une grosse diffusion à l’époque, où l’on envoyait énormément de cartes postales. » Il en reste donc beaucoup en circulation. La plupart du temps sans que ne soient précisés ni le photographe, ni ses sujets. Une identification aboutie est susceptible d’augmenter les prix, mais mener des recherches, souvent sur plusieurs années, coûte cher. Dans le privé, précise-t-elle, « ce ne sont pas les brocanteurs qui peuvent se le permettre, seuls certains acteurs du marché de l’art ont les moyens et le temps. » Le secteur public quant à lui évolue, « et le fait que les musées s’y consacrent peut faire bouger les choses. »

Dans les institutions de conservation

Depuis quelques années, les institutions de conservation s’investissent pour resituer le contexte et les identités sur les prises de vue. Questionnée sur les usages du Mucem, Marie-Charlotte Calafat, sa directrice scientifique, explique que comme pour tous les musées nationaux, ses projets d’acquisition sont désormais soumis à une recherche de provenance, visée par une cellule du ministère de la Culture. Depuis son ouverture en 2013, l’accord des personnes photographiées lors des enquêtes-collectes est par ailleurs systématiquement demandé. Ré-indexer les items dans les collections est aussi un travail fondamental, afin, dit-elle, « de bien montrer de quels préjugés on a hérité, pour pouvoir les mettre à distance. Le Mucem, musée de société, a dans ses fonds 130 000 estampes, lithographies ou cartes réclames, dont certaines peuvent véhiculer des stéréotypes. Des choix terminologiques sont à opérer ». Pour Marie-Charlotte Calafat, il y a urgence à accomplir ce changement à l’échelle européenne. « C’est un outil de réflexion sur les enjeux contemporains : qu’est-ce qu’on regarde, pourquoi, comment… et aussi qu’est-ce qu’on n’a pas regardé précédemment. Donner aux visiteurs des clés pour qu’ils puissent porter un regard critique sur une image doit se faire dans les expositions, les textes, les cartels.

C’est le rôle essentiel d’un musée. »