Paul-Max MORIN est l’auteur des livres L’Algérie de Macron Les impasses d’une politique mémorielle (2024, avec Ledoux Sébastien), Les Jeunes et la guerre d’Algérie (PUF 2022) et du podcast Sauce algérienne (Spotify 2022).

Vous êtes historien, spécialiste de la guerre d’Algérie et de la période coloniale et enseignant à Science Po Menton (université de Nice et Cevipof), comment avez-vous découvert l’histoire de ce coffre-fort situé au sous-sol du magasin Uniqlo à Marseille?

L’émergence des recherches autour de la plateforme Marsimperium et les pratiques de balades décoloniales menées par Ancrages dans la ville m’ont encouragé à impliquer mes étudiants sur les empreintes coloniales de Marseille. Un terrain d’aventure indiqué pour éveiller les esprits et stimuler l’approche critique au regard des contenus académiques actuelles.

De 1919 à 1960, le bâtiment accueille le siège marseillais de la Compagnie algérienne de crédit et de banque, comment expliquez-vous le décalage entre le cartel initial qui ne fait aucune mention au caractère colonial du bâtiment et de son activité bancaire?

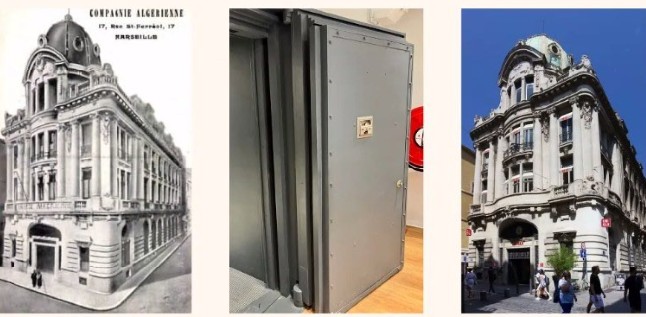

En effet, construit en 1919 par l’architecte Henri Ebrard, ce bâtiment remarquable se distingue par une architecture typique du début du XXe siècle mêlant le néobaroque et l’Art nouveau. Fondée en 1865 sous le nom de Société générale algérienne, la Compagnie algérienne (1877-1960) est une banque de dépôts et d’affaires ayant joué un rôle central dans la colonisation de l’Algérie par la France (1830-1962). Elle participe à l’appropriation et à l’exploitation des terres spoliées aux peuples autochtones par l’Etat français.

Ses activités principales consistaient initialement à mettre sur le marché les terres saisies, à placer des obligations publiques et privées dans sa clientèle en vue de financer la construction d’infrastructures en Algérie (chemins de fer, ports, aménagement du territoire) et à prêter de l’argent aux entreprises et aux colons s’installant en Algérie, notamment aux exportateurs de bétail, de vin et de céréales. La banque contrôlait aussi ou exploitait directement des fermes et des mines près de Constantine.

Son essor économique en Algérie et en Méditerranée accompagne l’expansion du projet colonial français. Au XXe siècle, la banque étend ses activités à la métropole et aux protectorats et mandats français au Maroc, en Tunisie, au Liban et en Syrie.

A partir des Indépendances, les actifs de la banque sont en partie nationalisés par les nouveaux États et en partie repris des banques françaises dont la Banque de l’union parisienne, puis le Crédit du Nord, intégré dans le groupe de la Société Générale.

En 2021, la rénovation du bâtiment par les groupes Sebban et B&O pour accueillir Uniqlo rend accessible la salle des coffres au public – un vestige matériel d’une histoire coloniale longtemps méconnue.

Comment comptez-vous faire découvrir aux marseillais.es, cette face occultée du bâtiment et comment Uniqlo accueille vos démarches visant à révéler cet héritage colonial?

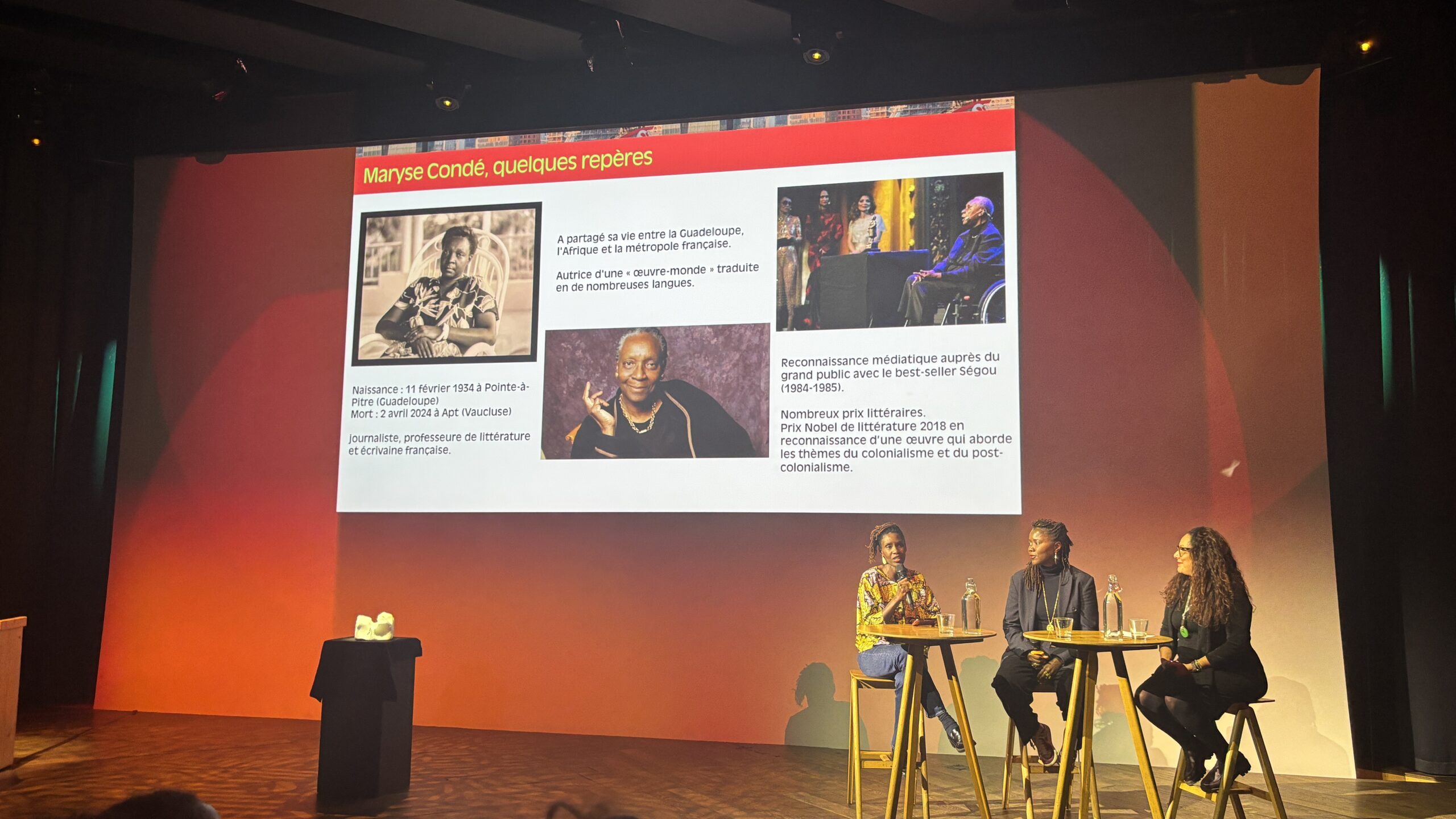

Nous travaillons avec la direction du magasin pour réécrire le cartel en sous-sol et développer une performance artistique valorisant ce passage du coffre-fort de la banque coloniale vers le salon d’essayage du magasin. C’est une façon de révéler les mémoires multiples du lieu. De nombreux grands magasins situés dans les centre-ville des grandes cités européennes puisent leurs origines dans l’histoire de l’esclavage et de la colonisation. La Monumentalité est à la hauteur de la prospérité des bâtiments. Le travail de « révélation » est fortement lié à l’engagement des associations et descendant.e.s de ces périodes historiques. Différents événements sont prévus en partenariat avec le Musée d’histoire de Marseille avec une table-ronde sur Le coffre-fort d’empire, le 14 octobre 2025 à 18h en présence de Xavier DAUMALIN, Marsimperium.org

Elle sera probablement suivie d’une inauguration de la nouvelle plaque en présence du maire de Marseille.

Il y a également un épisode de la chaine YouTube Histoires crépues en cours de réalisation et prévue pour septembre 2025.