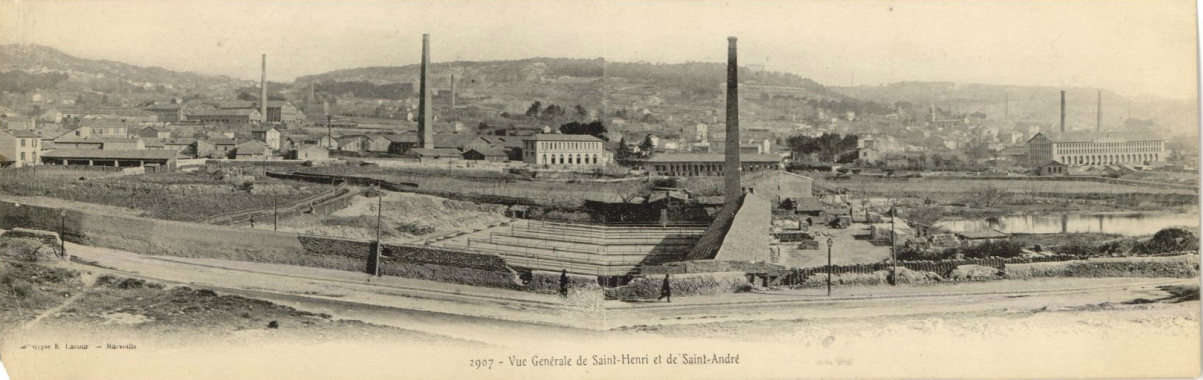

La prospérité industrielle du bassin de Séon s’est étiolée au 20e siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte général de désindustrialisation en Europe. Ce phénomène s’est accentué dans les années 2000 avec la fermeture progressive des tuileries. La dernière en activité, la tuilerie Monier à Saint-André, annonce sa cessation d’activité en juin 2026, provoquant un choc symbolique et social. Au-delà du caractère économique, la fermeture de la dernière tuilerie du Bassin de Séon exige de tourner la page définitivement d’un territoire qui fut le moteur économique de la ville. Cette annonce s’ajoute à la liste des fermetures comme celle de la Sucrerie Saint-Louis Sucre en 2015 ou de la Spat en 1979.

Créée en 1965 pour rassembler la production locale dans une usine modernisée, Monier fut longtemps un fleuron de l’industrie marseillaise avec ses fours-tunnels, ses séchoirs artificiels, et un haut degré d’automatisation pour l’époque. Elle symbolisait la continuité d’une tradition de terre cuite vieille de plusieurs siècles, tout en répondant aux exigences contemporaines du marché.

Pourtant, la fermeture résulte de plusieurs contraintes combinées : la baisse des commandes, liée à la crise du logement qui frappe la France, diminue les volumes produits ; la hausse des coûts énergétiques, accentuée par la guerre en Ukraine, renchérit les dépenses d’exploitation ; enfin, le manque d’investissements récents sur un site vieillissant aggrave la perte de compétitivité. Le groupe BMI, propriétaire de l’usine, justifie le transfert de la production vers Limoux (Aude), où une usine automatisée proche des gisements d’argile assure une production économiquement viable. Or, Monier dépendait d’approvisionnements coûteux d’argile provenant à 80% de Puyloubier (près de la Sainte-Victoire) et à 20% d’Espagne, avec des coûts logistiques importants dans un contexte de flambée des prix.

Cette désindustrialisation a des répercussions sociales majeures. Le bassin d’emploi des tuileries, autrefois un creuset d’intégration pour les immigrations italienne, espagnole et nord-africaine, voit ses emplois disparaître, renforçant les difficultés économiques des classes ouvrières et populaires locales. La perte de ce tissu industriel met à rude épreuve la mémoire collective ouvrière, construite autour des luttes sociales, des solidarités de quartier et des modes de vie partagés.

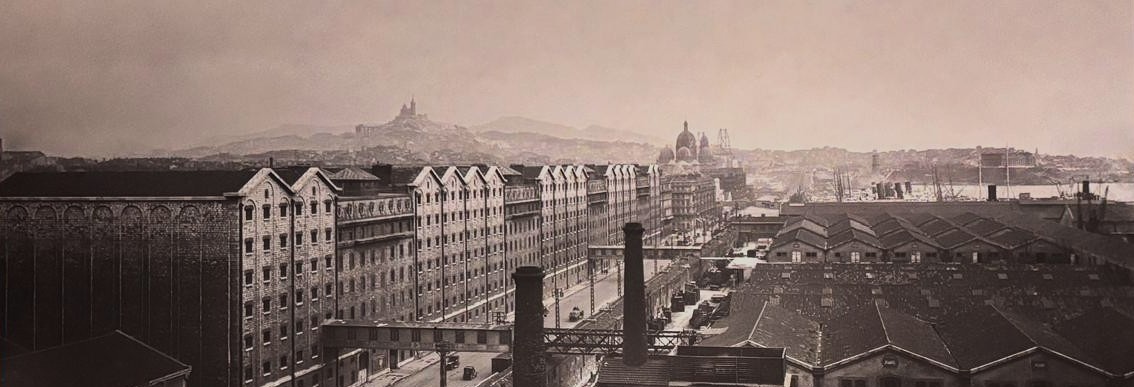

D’un point de vue territorial, la transformation du bassin de Séon illustre la complexité de la reconversion urbaine. Le parcellaire industriel s’efface progressivement au profit de zones commerciales comme le centre Grand Littoral, d’habitats résidentiels, ou d’espaces logistiques. L’équilibre entre des usages industriels anciens, les besoins résidentiels et les ambitions urbaines crée une tension forte sur le foncier et les relations sociales, parfois au prix de la disparition de sites patrimoniaux industriels.

Par ailleurs, cette mutation interroge les politiques de sauvegarde et de valorisation du patrimoine industriel. Alors que les vestiges des carrières, des fours ou des cités ouvrières témoignent d’un passé riche et difficile, leur conservation demeure fragile face aux enjeux économiques. La disparition des tuileries n’est pas seulement une perte économique, mais aussi un appauvrissement culturel et identitaire pour Marseille.

En résumé, la désindustrialisation du bassin de Séon reflète un phénomène global de mutation économique contemporaine : la fin des industries traditionnelles, les recompositions des territoires de travail, et la difficile préservation d’un patrimoine industriel et social. Cette réalité appelle à une réflexion collective sur les moyens de valoriser ces héritages tout en préparant les transitions économiques et urbaines nécessaires à la métropole de demain.