Par Anne-Marie THOMAZEAU

En 2020, l’écrivain et réalisateur signe « Décolonisations, du sang et des larmes » série documentaires, devenue référence.

Quand vous êtes-vous intéressé aux questions de décolonisations ?

J’ai grandi dans une famille de militants tiers-mondistes. A la maison, l’Algérie était au cœur des discussions et on soutenait le FLN. Mon père, homme politique mauritanien, avait fait de la prison pour s’être engagé pour le « Non » au référendum de 1958. {Ndlr Quand Degaulle revient au pouvoir, il prévoit la création d’une Communauté française qui donnerait plus d’autonomie aux colonies tout en restant liées à la France. Un référendum est organisé. Si les populations votent « Oui », le territoire devient membre de la Communauté avec la promesse d’une indépendance future. « Non » ,et le territoire devient indépendant sur-le-champ. Seule la Guinée, de Sékou Touré, fera ce choix}

Mon père est contraint de s’exiler en France. A la maison défilent des communistes d’Irak, d’Indonésie. On parle aussi des colonies portugaises toujours en luttes. Devenu jeune adulte, j’ai gardé en moi ces Indépendances mais aussi ces promesses non tenues ces rêves qui se sont brisés.

Vous grandissez entre deux cultures ?

J’ai été élevé comme un petit français par une mère blanche. J’ai été socialisé comme blanc. J’ai vécu ma première expérience « africaine » en faisant des études de journalisme à Dakar. Dans les années 1970 à Paris, j’étais un peu tout seul de mon espèce. Les termes comme « racisé » n’existaient pas. Je n’avais pas de modèles auxquels me raccrocher. Je vivais dans une dichotomie, deux réalités parallèles. Cette identité de « métis » a toujours été un fort questionnement.

Puis, vous vous lancez dans le documentaire en lien avec l’Afrique ou/et l’Islam

Avec Derrière le voile (1994) j’ai voulu déconstruire les clichés liés à l’image de l’Islam en Mauritanie qui n’est pas seulement une société religieuse, mais aussi un espace où poésie, amour et liberté coexistent. Avec Sur la route des croisades (1997)j’ai abordé les guerres de religion vieilles de neuf siècles et l’influence qu’elles ont toujours sur les relations contemporaines entre Occident et Orient. En 2009, j’ai réalisé trois 52 min sur Les Musulmans de France puis en 2013, Juifs et Musulmans, série en 4 épisodes diffusée sur Arte. J’y explorais déjà les questions coloniales, post coloniales et les mécanismes de dominations internes à l’œuvre dans notre société qui peine à reconnaître les enfants de colonisés comme des citoyens français. 65 ans après les indépendances, allons-nous rester dans cette posture figée sur laquelle l’extrême droite creuse son sillon, ou y-a-t-il une volonté politique réelle d’inventer autre chose, de sortir de cette histoire par le haut ?

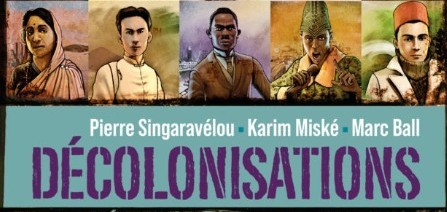

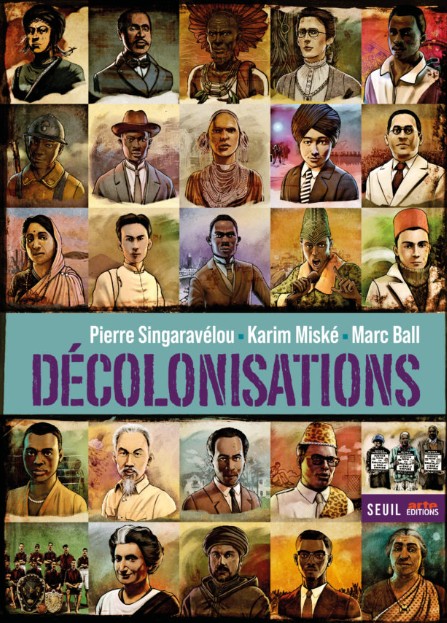

Et puis, il y a cette série Dé-colonisations (Arte) aux partis pris ambitieux ?

Le parti pris qui nous a guidé comme une évidence, est celui de nous placer du côté des colonisés, en analysant comment se sont intensifiés les processus qui ont rendu possible ces indépendances, et en montrant comment les contradictions entre le discours des colonisateurs -qui prônaient les valeurs des Lumières tout en imposant l’oppression- ont rendu inévitable l’explosion des luttes pour l’indépendance.

L’emploi du « nous » incarné par Reda Kateb, qui déroule une narration volontairement candide et limpide, permet un pas de côté intellectuel qui donne aux spectateurs une empathie immédiate avec les colonisés. Nous avons limité notre travail à trois pays du continent africain, le Congo, l’Algérie et le Kenya avec des incursions dans le Dakar de Senghor et deux en Asie, l’Inde et l’Indochine qui nous semblaient embrasser l’ensemble des problématiques.

Votre double culture vous a-t-elle aidé ?

Ma double culture me rend peut-être plus « légitime » et me permet de ressentir cette histoire de manière plus sensible. Je suis un produit des indépendances africaines, du colonialisme. Ces contradictions, je les porte en moi.

Vous accordez une place importante aux femmes,

Un tiers de nos personnages sont des femmes. Nous aurions aimé faire plus, d’autant que nous étions trois hommes à la réalisation. Certaines, comme la Kényane Mary Nyanjiru, ont été rayées de l’histoire y compris dans leur propre pays. D’autres comme la militante Sarojini Naidu ou la rani Lakshmi Bai – la Jeanne d’Arc locale- sont célébrées en Inde mais leur nom n’a pas traversé les frontières. Dans nos recherches, nous avons aussi découvert une révolte incroyable au Nigéria en 1929 où des dizaines de milliers de femmes Igbo se sont levées contre l’administration britannique. Cette histoire fait partie des bonus du livre publié en complément des documentaires (Décolonisations Le Seuil)

Une fresque spectaculaire

Karim Miské, et les historiens Pierre Singaravélou et Marc Ball ont synthétisé cent cinquante ans de cette histoire planétaire en tissant chronologiquement grande et petites histoires, continents et événements. Leur récit met en lumière une série de destins et de combats emblématiques, certains célèbres, d’autres méconnus. Le premier épisode, L’apprentissage (1857-1926), retrace les débuts de la résistance, de la révolte des cipayes en Inde à la République du Rif. Il montre comment s’est éveillé le sentiment anticolonial à travers les figures de l’anthropologue Anténor Firmin, du sénégalais Lamine Senghor ou encore de la missionnaire Alice Seeley Harris, engagée dans la dénonciation des violences au Congo belge. La libération (1927-1954), aborde les affrontements violents : du massacre de Sétif en Algérie en 1945 à la partition de l’Inde en 1947, en passant par la bataille de Diên Biên Phu et les révoltes Mau Mau au Kenya. À travers les voix de Nguyen Ai Quoc ou Wambui Waiyaki, ce souffle de révolte balaye l’empire colonial, au prix de lourdes pertes humaines. Enfin, Le monde est à nous (1956-2013), déroule l’ère post-indépendance à travers les écrits de Frantz Fanon, l’Inde d’Indira Gandhi, le Congo de Mobutu, les tensions dans le quartier londonien de Southall en 1979 et se conclut sur la victoire judiciaire des anciens combattants Mau Mau contre la Couronne britannique en 2013. La narration, portée par la voix de Reda Kateb -dont le grand-oncle, Kateb Yacine, est une figure majeure du combat anticolonial- déroule un récit subjectif rythmé par des archives et des séquences d’animation saisissantes.